Leggo che:

Agostino Giovagnoli, docente di storia contemporanea all’Università Cattolica, ha infatti commentato in questi termini al SIR le dichiarazioni del presidente della Camera Gianfranco Fini, nel 70° anniversario della promulgazione delle leggi razziali, secondo il quale allora la Chiesa non fece abbastanza.

“Il segno di dissenso da parte della Chiesa fu molto forte – replica Giovagnoli – È noto a tutti che Pio XI prese posizione contro le leggi razziali esponendosi in prima persona con discorsi molto duri e dando luogo nel luglio 1938 ad uno scontro aperto con Mussolini”.

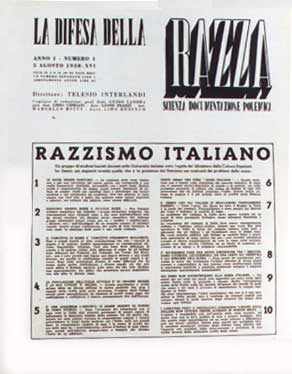

A Giovagnoli non è noto, evidentemente, che le leggi razziali sono del settembre 1938 (il che non significa che Pio XI non si sia strenuamente opposto, ma solo che l’avrà fatto almeno un paio di mesi dopo).