Il caporedattore di Science Herbert Holden Thorp ha scritto un interessante editoriale nel quale sostiene che i ricercatori non dovrebbero confrontarsi pubblicamente con i “gaslighters”, termine che potremmo vagamente tradurre come “manipolatori”.

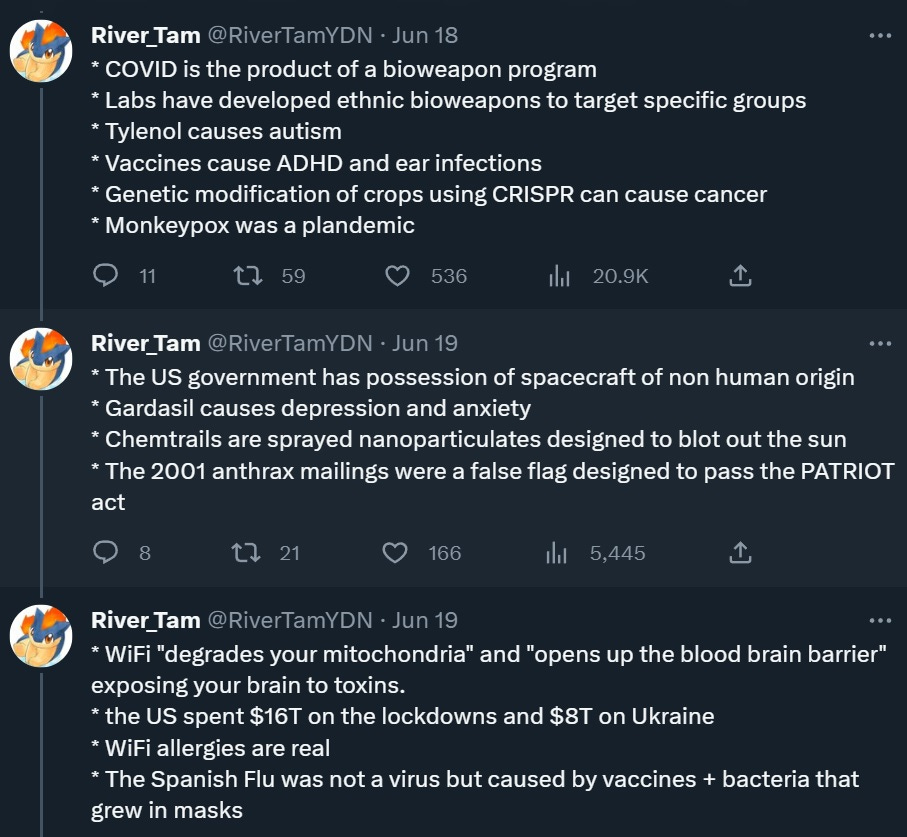

Gli argomenti sono quelli tradizionali: rifiutandosi si fa la figura dei codardi che temono il confronto, ma accettare un dibattito pubblico darebbe legittimità a idee antiscientifiche, facendo credere che vi siano dubbi su temi sui quali c’è invece un buon livello di certezza. Quello che cambia è innanzitutto il mezzo: non più conferenze o trasmissioni televisive, bensì un podcast (quello “antisistema” di Joe Rogan). E poi sono cambiate anche le idee antiscientifiche: quando, una ventina di anni fa, ho sentito per la prima volta questo argomento si parlava di creazionismo; oggi si parla di antivaccinismo. O meglio di un curioso coacervo di teorie cospirazioniste, visto che Robert F. Kennedy Jr. – con cui sarebbe dovuto avvenire il confronto – ha sostenuto molte cose strane:

(Elenco preso da Noah Smith; altri dettagli su RFK Jr. si possono leggere sul Post).

Una partita a scacchi con un piccione

C’è una colorita analogia che si cita spesso in questi casi: discutere con un manipolatore/cospirazionista è come giocare a scacchi con un piccione che fa cadere i pezzi per terra, insozza la scacchiera e poi torna dal suo stormo dicendo di aver vinto.1

Tuttavia alla partita non assistono solo il piccione e il suo stormo. E sapendo di avere di fronte un piccione, invece di studiare regole e strategie degli scacchi uno magari prende uno straccio per pulire la scacchiera.

Mettiamo da parte l’analogia della partita a scacchi. Un dibattito non farà mai cambiare idea né a RFK Jr. né ai suoi sostenitori, ma mostrare di essere delle persone decenti, e non dei mostri che vogliono decimare l’umanità, è già un buon risultato, soprattutto pensando alle persone “non molto convinte” che per curiosità seguiranno il dibattito. Certo ci sono comunque dei rischi e sarebbe meglio evitare di ritrovarsi a dover ribattere a centinaia di fesserie – magari ponendo alcune condizioni e chiedendo alcune garanzie. Ma non escluderei a priori qualsiasi dibattito pubblico.

La scienza aperta

Questi però sono argomenti che riguardano l’efficacia di un dibattito pubblico. Provo adesso ad affrontare la questione da un altro punto di vista, quello dei valori della scienza. Un approccio deontologico anziché utilitaristico – con l’idea che entrambi i punti di vista possano essere di una qualche utilità per affrontare il problema.

È giusto escludere alcune persone dal dibattito scientifico, ignorando le loro critiche e le loro osservazioni? Decidere a priori che alcune persone dicono fesserie non è l’applicazione, in negativo, di quel “principio di autorità” che la scienza rifiuterebbe?

La scienza occidentale moderna si è sviluppata, tra Cinque e Seicento, proprio in opposizione ad alcuni saperi, come la magia e l’alchimia, che facevano della segretezza e dell’inaccessibilità un elemento centrale. La conoscenza scientifica è a disposizione di tutti e chiunque può contribuirvi, senza dover passare per percorsi iniziatici riservati a poche persone elette. Contano gli argomenti e le prove che una persona può portare, non il suo status sociale o altre sue caratteristiche personali.

Certo questo era più facile quando la scienza aveva appena iniziato il suo percorso, non servivano laboratori con apparecchiature costosissime e per mettersi in pari con le conoscenze di punta bastava leggersi una mezza dozzina di libri. Ma l’idea di un sapere aperto a tutti resta centrale, tanto che il sociologo Roger Merton cita l’universalismo come primo principio dell’ethos della scienza, il complesso di valori e di norme che guidano i ricercatori, insieme al comunismo dei risultati, al disinteresse e al dubbio sistematico.

Rifiutarsi di prendere in considerazione le critiche di RFK Jr. sembrerebbe essere in contrasto con l’ethos scientifico: il principio dell’universalismo imporrebbe infatti di ascoltare chiunque, anche un avvocato senza una specifica formazione scientifica (che comunque non manca a molto sostenitori di teorie cospirazioniste).

Ethos scientifico

Torniamo un attimo agli inizi della scienza occidentale moderna. L’idea di permette a chiunque ne abbia le capacità di partecipare all’impresa collettiva della scienza trovava manifestazione nelle accademie e nelle società scientifiche. In pratica delle zone protette in cui discutere liberamente, al riparo dalle ingerenze esterne – principalmente dalla politica e dalla religione. Chiunque è benvenuto. Se accetta i valori e i metodi dell’impresa scientifica. Se una persona non si riconosce in quei valori, non siamo tenuti a starla a sentire e non solo possiamo ignorarla, ma forse dobbiamo anche.

Va detto che entriamo in un terreno scivoloso. Non è facile definire con precisione quali siano i valori della scienza; quanto al metodo scientifico, ogni disciplina ha le sue prassi che oltretutto cambiano nel tempo. E sarebbe assurdo considerare antiscientifica qualsiasi proposta di ripensare come in questo particolare momento si fa scienza.

Credo che un aspetto importante del quale tenere conto sia l’atteggiamento: si vuole contribuire alla conoscenza scientifica migliorando la nostra comprensione del mondo o al contrario far crollare tutto? Ma di nuovo è una indicazione generica. Il che suggerisce una certa cautela nell’applicare il principio del “non ti riconosci nell’ethos scientifico e quindi non puoi parlare”. Certo, visto il lungo e un po’ inquietante elenco di corbellerie sostenute da RFK Jr., direi che in questo caso ci sono pochi dubbi. Tenendo comunque presente che quantomeno alcune di quelle corbellerie potrebbero diventare delle domande poste da chi vuole davvero capire meglio il mondo.