Ho una certa passione per le metafore; non nel senso che ne uso tante quando parlo – anche perché sarebbe impossibile non usare metafore, soprattutto se consideriamo le catacresi come “la gamba del tavolo” – ma che le ho studiate e le considero un aspetto molto importante di quello che diciamo e pensiamo.

Il contesto è infatti quello della linguistica cognitiva, ovvero l’idea che le parole non sono un modo per esprimere un pensiero indipendente dal linguaggio, ma lo strumento con cui pensiamo e categorizziamo il mondo. Non che senza la parola “azzurro” uno non si renda conto, o non percepisca, che il cielo non ha lo stesso colore del mare: diciamo che le parole che abbiamo a disposizione, e che decidiamo di utilizzare, definiscono uno spazio concettuale in cui è più facile muoversi e dal quale si può uscire ma con un certo sforzo.

Comunque, appena mi imbatto in una metafora provo a pensare a quello che sta dentro e soprattutto a quello che sta fuori. Una metafora infatti prende un’idea che ci è nota (la sorgente) e la applica a un’idea che, almeno per certi aspetti, è meno nota (l’obiettivo), portandoci ad applicare le conoscenze che abbiamo al nuovo contesto. Solo che a volte alcuni aspetti dell’idea obiettivo rimangono fuori dalla metafora e spariscono, mentre aspetti dell’idea sorgente che dovrebbero restare fuori vengono traslate portando a fraintendimenti. Un esempio classico – lo si trova analizzato in Metafora e vita quotidiana di Lakoff e Johnson – è l’amore come una guerra (si conquista il partner) o come un viaggio (la nostra relazione è a un bivio oppure in un vicolo cieco). Mi sono occupato delle metafore del DNA per cui il mio esempio preferito è un altro: se dico che il DNA è un progetto, lascio fuori la cosiddetta “plasticità fenotipica” (la capacità di un genoma di sviluppare differenti caratteristiche a seconda dell’ambiente) mentre potrei portarmi dietro l’idea di un architetto.

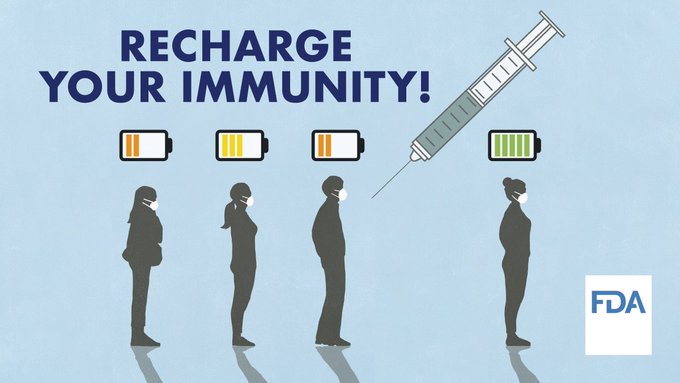

Ho scritto, come molti altri, delle metafore belliche nel raccontare (e quindi nel pensare) la pandemia di Covid-19. Adesso mi sono imbattuto in un’altra metafora, questa volta visiva, relativa ai richiami dei vaccini:

L’immunità è come la carica della batteria dello smartphone: con il tempo si abbassa e a un certo punto non sarà più sufficiente – per tenere acceso il telefonino o per non farci ammalare. Il richiamo ci permette di ricaricare il sistema immunitario.

L’idea mi pare buona, anche se vedo alcune criticità.

La prima riguarda la resa visiva della metafora: anche se non si ha la fobia degli aghi – che è comunque abbastanza diffusa –, quella siringa fuori scala che punta dritta al petto di una delle figure appare un po’ minacciosa e forse varrebbe la pena sostituirla con una persona in camice e segnalare con un cerotto sul braccio che la quarta figura è vaccinata da poco.

Ma anche sulla metafora vera e propria ho qualche dubbio. Come detto, le metafore mettono in relazione due domini, in questo caso la nostra esperienza con gli smartphone (sorgente) e il nostro sistema immunitario (obiettivo).

Ora, come proiettiamo sul sistema immunitario la conoscenza comune che, dopo un certo numero di ricariche, la batteria si deteriora e non mantiene più la carica? E come riconduciamo all’esperienza dello smartphone l’immunità da infezione, le varianti di SARS-CoV-2 e i vaccini aggiornati? Quest’ultimo punto è particolarmente delicato perché l’immagine proviene da un tweet della Food and Drug Administration che non rimanda all’idea di un richiamo annuale come avviene per l’influenza, ma a informazioni sullo “updated COVID-19 vaccine booster”: più che ricaricare l’immunità, si tratta di aggiornarla tanto che forse valeva la pena pensare a una nuova versione di una app.

In conclusione: una bella idea ma – come spesso capita con le metafore e con la comunicazione – tutto si gioca sui dettagli che qui convincono fino a un certo punto.

Aggiornamento

Dopo la pubblicazione iniziale ho trovato un altro tweet dell’FDA che riprende proprio la metafora dell’app aggiornata:

Questo tweet è stato molto meno condiviso dell’altro.